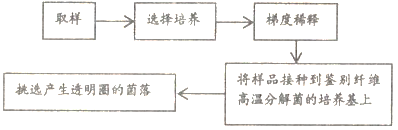

【题目】如下图所示,某微生物科研所为获得耐高温(55℃)纤维素分解菌,进行了一系列筛选工作:

(1)为获得目的菌,在取样前要用牛(羊)粪为原料进行高温堆肥,为什么这样做就能创造高温环境_______。

(2)取样后为了_____________,还要利用选择培养基对目的菌进行培养。

(3)鉴别目的菌的培养基的成分为:羧基甲纤维素钠(CMC-Na)12.0g、NaCl4.0g、NaH2PO42.0g、MgS04·7H200.3g、蒸馏水lOOmL、琼脂、刚果红,pH为7.0~7.4。分析培养基的成分及pH分析可知,该培养基中羧基甲纤维素钠(CMC-Na)是为目的菌提供_______的物质,所鉴定的目的菌属于______(填“细菌”或“真菌”)。

(4)在(2)(3)过程中培养温度应保持在________。鉴别目的菌通常使用的染色剂是_________。

【答案】 堆肥(土壤)中的微生物通过呼吸作用分解有机物时会产生大量热量,由于热量不能及时散发,致使温度升高 增加高温纤维素分解菌的浓度 碳源 细菌 55℃ 刚果红

【解析】试题分析:筛选纤维素分解菌分解菌需要以纤维素为唯一碳源的选择培养基;微生物接种的方法常用的有平板划线法和稀释涂布平板法;纤维素分解菌的鉴定方法是刚果红染色法。

(1)堆肥(土壤)中的微生物通过呼吸作用分解有机物时会产生大量热量,由于热量不能及时散发,致使温度升高,所以为获得耐高温目的菌,在取样前要用牛(羊)粪为原料进行高温堆肥。

(2)取样后还要利用选择培养基对目的菌进行培养,以增加高温纤维素分解菌的浓度。

(3)根据培养基的成分,该培养基中为纤维素高温分解菌提供碳源的物质是羧甲基纤维素钠;该培养基的pH为弱碱性,因此高温纤维素分解菌是一种细菌,属于原核生物。

(4)根据提供信息已知,该菌耐55℃高温,因此在(2)(3)过程中培养温度应保持在55℃;纤维素分解菌的鉴定方法是刚果红染色法。

科目:高中生物 来源: 题型:

【题目】做“性状分离比的模拟”实验。每次分别从I、II小桶中随机抓取一个小球并记录字母组合。将抓取的小球分别放回原来小桶后再多次重复。分析下列叙述,正确的是

A. I和II的小球必须一样多

B. I中D和d小球可以不一样多

C. 重复10次实验后,统计的Dd组合的概率均约为50%

D. 该同学的实验模拟的是遗传因子的分离和配子随机结合的过程

查看答案和解析>>

科目:高中生物 来源: 题型:

【题目】一个有15N标记的DNA分子放在没有标记的环境中培养,复制3次后含标记的DNA分子占DNA分子总数的

A. 1/2B. 1/4C. 1/8D. 1

查看答案和解析>>

科目:高中生物 来源: 题型:

【题目】下列关于生物体内化合物的叙述,错误的是

A. 细菌的细胞内存在同时含有蛋白质和核酸的结构

B. 癌细胞代谢旺盛的原因是因为细胞膜上糖蛋白数量增多

C. 葡萄糖是构成麦芽糖、纤维素、淀粉和糖原的基本单位

D. 脂质可以作为生物体内的储能物质,同时也可参与生命活动的调节

查看答案和解析>>

科目:高中生物 来源: 题型:

【题目】从显微镜下看到一个正在分裂的动物细胞,如图所示,则此动物的初级卵母细胞中,四分体数、染色单体数、DNA分子数,染色体数依次是( )

A. 3,6,6,6

B. 3,12,12,6

C. 3,6,6,12

D. 3,12,12,12

查看答案和解析>>

科目:高中生物 来源: 题型:

【题目】人体内细胞外液构成的液体环境称为内环境,内环境的稳态是细胞生活所必需的。下列说法中错误的是( )

A. 渗透压的稳定遭到破坏,必然会引起代谢紊乱

B. 内环境渗透压、pH和温度的稳定,都给酶正常发挥催化作用创造了条件

C. 免疫系统识别并清除异己、外来病原微生物也是维持内环境稳态的机制

D. 内环境稳态是在神经和体液调节的共同作用下维持的,体液调节占主导地位

查看答案和解析>>

科目:高中生物 来源: 题型:

【题目】下面是某同学在“观察植物细胞的有丝分裂”实验中观察到的实验结果,下列分析错误的是

A. 在整个过程中,①所处的时期细胞中染色体数目最多

B. 秋水仙素诱导多倍体的形成主要发生在细胞②所处时期

C. 细胞③处于观察染色体形态和数目的最佳时期

D. ②④所处时期细胞中染色体与DNA数量之比均为1:2

查看答案和解析>>

科目:高中生物 来源: 题型:

【题目】[选修3—现代生物科技专题]

以下是科学家采用不同方法培育良种牛的过程,a—h为操作过程,请据图回答有关问题:

(1)“试管牛”技术的操作流程是__________(用字母和“→”表示)图中数字标号代表的结构名称是①

__________③__________。

(2)图中用到的激素是促性腺激素,其目的是__________,经受精后可得到早期胚胎。用某染料鉴定胚胎细胞是否为活细胞时,发现活胚胎细胞不能被染色,其原因是活细胞膜_____________________________。

(3)过程h常用的方法是___________________。为了能确定目的基因已经导人到受精卵,相应的运载体需要有__________以便于进行检测。

(4)若要获得遗传物质完全相同的两个新个体,可对发育到_____阶段的早期胚胎进行_______处理,再植入到受体内。

(5)受体母牛必须和供体牛属于同一物种。移植后的胚胎能在受体子宫中存活的生理基础是________。

查看答案和解析>>

科目:高中生物 来源: 题型:

【题目】科研人员为研究果蝇“昼夜节律”的发生机制,设法寻找果蝇体内在白天和夜间合成的某些蛋白质分子,若其合成量发生显著变化,且变化周期与一昼夜时长相近,则有可能与生物时钟产生的机制有关。实验研究的相关内容如下,回答下列问题。

(1)蛋白质是生命活动的承担者,是以mRNA为模板进行翻译过程合成的。研究人员检测某种蛋白质的mRNA碱基序列后,通过_________过程获得cDNA,从而能在体外合成编码该蛋白质的基因。

(2)研究者对一种目标研究物——PER蛋白质进行深入的研究,分离出控制该蛋白质合成的mRNA,缩写为per+。同时,发现在节律时长发生突变的果蝇个体内有异常信使perL,且含量比较结果如下图。

分析结果可知,含有per+的突变个体很可能其昼夜节律时长_________ (填“大于”、“小于”或“等于”)24小时,判断的依据是_______________。

(3)若人为诱导PER基因突变后,per+的合成量的变化表现为_________,则可确认控制PER蛋白质的基因就是生物体内的“时钟”。但也有人指出,这样的实验证据仍然不够充足,请利用PER的基因突变果蝇为材料补充必要的实验,检验上述结论。

_______

查看答案和解析>>

湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com