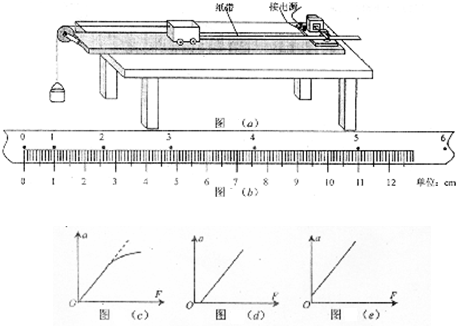

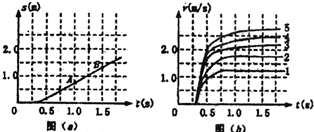

图(a)是“探究加速度与力、质量的关系”的实验装置示意图.重力加速度取g.

(1)为了平衡小车受到的阻力,应适当抬高木板的

右

右

端(填“左”或“右”).

(2)细砂和小桶的总质量为m,小车的质量为M,实验要求m

远小于

远小于

M(填“远大于”或“远于”).该实验的原理是,在平衡小车受到的阻力后,认为小车受到的合外力是

mg

mg

,其值与真实值相比

偏小

偏小

(填“偏大”或“偏小”),小车受到合外力的真实值为

.

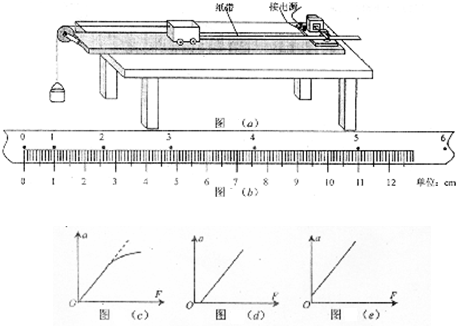

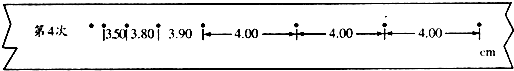

(3)已知打点计时器的打点周期为0.02s,一位同学按要求打出一条纸带如图12(b)所示,在纸带上每5个点取一个计数点,则计数点l、2间的距离S

12=

1.60

1.60

cm,计数点4的速度v

4=

0.31

0.31

m/s,小车的加速度a=

0.60

0.60

m/s

2.

(4)保持细砂和砂桶的质量不变,改变小车的质量M,分别得到小车的加速度a与其对应的质量M,处理数据的恰当方法是作

(填“a-M”或“a-

”)图象.

(5)保持小车的质量不变,改变细砂的质量,甲、乙、丙三位同学根据实验数据分别作出了小车的加速度a随合外力F变化的图线如图(c)、(d),(e)所示.

图(c)中的图线上部出现了弯曲,偏离了原来的直线,其主要原因是

砂和砂桶的质量没有远小于车的质量.

砂和砂桶的质量没有远小于车的质量.

.

图(d)中的图线不通过原点,其主要原因是

木板的倾角过小.

木板的倾角过小.

.

图(e)中的图线不通过原点,其主要原因是

木板的倾角过大

木板的倾角过大

.

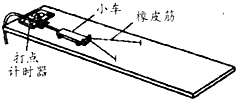

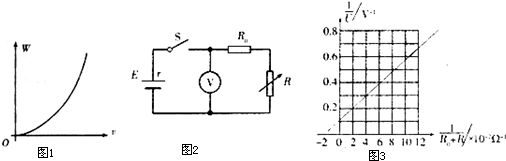

Ⅰ.某实验小组采用如图所示的装置探究功与速度变化的关系,小车在橡皮筋的作用下弹出后,沿木板滑行.打点计时器工作频率为50Hz.

Ⅰ.某实验小组采用如图所示的装置探究功与速度变化的关系,小车在橡皮筋的作用下弹出后,沿木板滑行.打点计时器工作频率为50Hz.

(2010?湘潭二模)一组同学研究“运动物体所受空气阻力与其运动速度关系”的探究过程如下:

(2010?湘潭二模)一组同学研究“运动物体所受空气阻力与其运动速度关系”的探究过程如下: