题目列表(包括答案和解析)

|

在Cu跟稀HNO3的反应中,如果有1 mol硝酸被还原了,则被氧化的铜的物质的量为 | |

| [ ] | |

A. |

|

B. |

|

C. |

|

D. |

|

(15分)甲、乙两同学分别都用到铜与硫酸完成下列相关实验,请回答相应的问题.

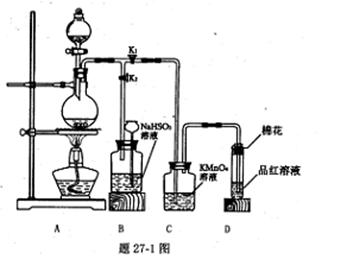

(1)甲同学用题27-1图所示装置实现铜跟浓硫酸反应制取少量硫酸铜溶液,并验证相关物质的性质.

①装置D中试管口放置的棉花中应浸一种液体,这种液体的作用是_____.

②从C、D装置中观察到的现象,说明上述反应的某种生成物所具有的化学性质是 、__ __.

③装置B将用来储存多余气体,当D处有明显的现象后,关闭旋塞K.,打开K2移去酒精灯,但由于余热的作用,A处仍有气体产生,此时B中现象是_ .

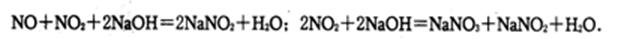

(2)乙同学认为:铜虽不能与稀硫酸直接反应生成硫酸铜,但可以在稀硫酸与铜粉的混合物中分多次加入适量浓硝酸而得到不含NO3—的硫酸铜溶液.其装置如题27-2图所示.

①把浓硝酸分多次加入到铜粉与稀硫酸的混合物中的目的是____

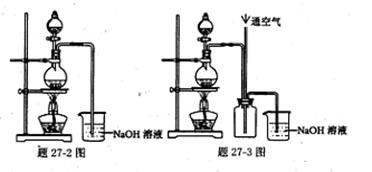

②已知NO不能被NaOH溶液直接吸收:但已知有如下两个反应:

题27-3图是题27-2图的改进装置,其优点除可以防止倒吸外还有___ _

③将反应所得硫酸铜溶液经___ _、 、过滤、洗涤、干燥即可得到胆矾晶体.

④如果用1mol Cu来制取lmol CuSO4,则所需浓硝酸中HNO3的质量为 _,(假设HNO3的还原产物全为NO),若所得尾气恰好被NaOH溶液吸收并生成NaNO2,需通入空气的体积为____.(假设气体体积为标准状况下测定,空气中氧气占总体积的 ,保留小数点后一位,并忽略装置中原有空气的影响)

,保留小数点后一位,并忽略装置中原有空气的影响)

(15分)甲、乙两同学分别都用到铜与硫酸完成下列相关实验,请回答相应的问题.

(1)甲同学用题27-1图所示装置实现铜跟浓硫酸反应制取少量硫酸铜溶液,并验证相关物质的性质.

①装置D中试管口放置的棉花中应浸一种液体,这种液体的作用是_____.

②从C、D装置中观察到的现象,说明上述反应的某种生成物所具有的化学性质是 、__ __.

③装置B将用来储存多余气体,当D处有明显的现象后,关闭旋塞K.,打开K2移去酒精灯,但由于余热的作用,A处仍有气体产生,此时B中现象是_ .

(2)乙同学认为:铜虽不能与稀硫酸直接反应生成硫酸铜,但可以在稀硫酸与铜粉的混合物中分多次加入适量浓硝酸而得到不含NO3—的硫酸铜溶液.其装置如题27-2图所示.

①把浓硝酸分多次加入到铜粉与稀硫酸的混合物中的目的是____

②已知NO不能被NaOH溶液直接吸收:但已知有如下两个反应:

题27-3图是题27-2图的改进装置,其优点除可以防止倒吸外还有___ _

③将反应所得硫酸铜溶液经___ _、 、过滤、洗涤、干燥即可得到胆矾晶体.

④如果用1mol Cu来制取lmol CuSO4,则所需浓硝酸中HNO3的质量为

_,(假设HNO3的还原产物全为NO),若所得尾气恰好被NaOH溶液吸收并生成NaNO2,需通入空气的体积为____.(假设气体体积为标准状况下测定,空气中氧气占总体积的 ,保留小数点后一位,并忽略装置中原有空气的影响)

,保留小数点后一位,并忽略装置中原有空气的影响)

,保留小数点后一位,并忽略装置中原有空气的影响)

,保留小数点后一位,并忽略装置中原有空气的影响)

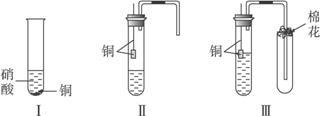

(1)若用装置Ⅰ进行铜与浓硝酸反应的实验,最大的缺点是__________________________;若用装置Ⅰ来证明铜与稀硝酸反应生成NO气体,其最大缺点是不能与浓硝酸跟铜反应形成鲜明对照效果。简述原因____________________________________________________________。

(2)若用装置Ⅱ进行适当操作,即可克服上述缺点,还能使上述两反应在同一试管中先后连续进行。实验步骤如下:

步骤一:组装好装置并______________后,加入2 mL浓硝酸(铜片接近酸液),塞紧胶塞。

步骤二:______________(操作)使反应发生。当导管口有少量红棕色气体逸出时,______________(操作使反应停止)。同时将导管插入水中。稍后能观察到:a.水沿导管倒吸至试管中;还可能观察到下列______________(填序号)等明显现象:b.溶液由蓝色变为无色;c.铜片表面产生气泡;d.红棕色气体变为无色。请解释产生现象a的原因___________________。

步骤三:当试管中溶液体积约占试管容积![]() 时,此时铜片与溶液接触,从水中抽出导管,并伸入一试管中,管口塞上浸有浓碱液的棉花(如装置Ⅲ)。这样做的目的是______________和______________。

时,此时铜片与溶液接触,从水中抽出导管,并伸入一试管中,管口塞上浸有浓碱液的棉花(如装置Ⅲ)。这样做的目的是______________和______________。

步骤四:反应完毕后,……

(3)上述实验“步骤四”中反应完毕后还需要进行的操作是_____________________________。

湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com