题目列表(包括答案和解析)

0.001 mol·L-1,催化剂的用量可选择0.5 g、0 g,实验温度可选择298 K、323 K。每次实验KMnO4酸性溶液的用量均为4 mL、H2C2O4溶液(0.1 mol·L-1)的用量均为2 mL。如果要探究反应物浓度、温度、催化剂对反应速率的影响,通过变换这些实验条件,至少需要完成________个实验进行对比即可得出结论。

(3)在其他条件相同的情况下,某同学改变KMnO4酸性溶液的浓度,测得以下实验数据(从混合振荡均匀开始计时):

|

KMnO4酸性溶液的浓度/mol·L-1 |

|

|

|

|

溶液褪色所需时间t/min |

|

|

|

|

第1次 |

第2次 |

第3次 |

|

|

0.01 |

14 |

13 |

11 |

|

0.001 |

6 |

7 |

7 |

①计算用0.001 mol·L-1 KMnO4酸性溶液进行实验时KMnO4的平均反应速率(忽略混合前后溶液的体积变化,写出计算过程)________________________________________________________________________。

②若不经过计算,直接看表中的褪色时间长短来判断浓度大小与反应速率的关系是否可行?________。若不可行(若认为可行则不填)。请设计可以通过直接观察褪色时间长短来判断的改进方案: 。

解析:(1)由题中信息:H2C2O4是弱电解质,故在书写离子方程式时应写成化学式,结合反应的现象是KMnO4溶液紫色褪去,可知MnO4-被还原,所以反应的离子方程式为:2MnO4-+5H2C2O4+6H+===2Mn2++10CO2↑+8H2O。(2)要得出反应物浓度、温度、催化剂对反应速率影响的结论至少要完成:①取不同浓度KMnO4溶液,在相同温度下进行反应;②取同浓度KMnO4溶液,在不同温度下进行反应;③取同浓度KMnO4溶液,在同温度且有催化剂的条件下进行反应;④取同浓度KMnO4溶液,在同温度且不使用催化剂的条件下进行反应等3个实验来进行对比。(3)①由v=Δc/Δt可求出结果,但应注意:Δt应是三次平行实验耗时的平均值,即6.7 min;因混合液体积为6 mL,故c始=0.000 67 mol/L,结束时c=0,故Δc=0.000 67 mol/L;②由题中数据知浓度大的褪色时间反而长因颜色是由KMnO4产生,虽然KMnO4浓度大,反应快,但KMnO4的量也多,故无法比较,故不经过计算,直接利用表中的褪色时间长短来判断浓度大小与反应速率的关系是“不可行”的;所以若想通过直接观察褪色时间长短来判断溶液浓度的大小,则必须保证KMnO4酸性溶液的浓度相同,才能判断H2C2O4溶液浓度的大小。

答案:(1)2MnO4-+5H2C2O4+6H+===2Mn2++10CO2↑+8H2O (2)4

(3)①反应开始时:c(KMnO4)==0.000 67 mol·L-1

反应时间:Δt==6.7 min

KMnO4的平均反应速率:v(KMnO4)===1×10-4 mol·L-1·min-1

②否(或:不可行) 取过量的体积相同、浓度不同的草酸溶液分别同时与体积相同、浓度相同的高锰酸钾酸性溶液反应。

考点2 化学平衡

4.(2010·河南省实验中学期中考题)某探究小组用KMnO4酸性溶液与H2C2O4溶液反应过程中溶液紫色消失的方法,研究影响反应速率的因素。

(1)该反应的离子方程式为(提示:H2C2O4是弱电解质)________________________________________________________________________。

(2)实验条件作如下限定:所用KMnO4酸性溶液的浓度可选择0.01 mol·L-1、

3.(2010·泰安一中1月考题)在军事训练中,无焰食品加热器常被士兵用于野外加热食物,它的成分是镁粉、铁粉、氯化钠。使用时加入水,热量是由镁和水反应产生的,1.0 g镁和水反应放出的热量为14.7 kJ。下面是对该产品的实验研究:

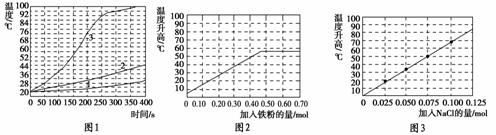

实验1:室温下将1.0 mol镁条、0.10 mol铁粉和0.10 mol的氯化钠加入隔热容器的水中,连续搅拌,每50 s记录一次温度在图1上(曲线1),再把1.0 mol镁条分成粉碎粒状(曲线2)和1.0 mol镁粉(曲线3)代替镁条重复以上实验。

实验2:把0.10 mol镁粉和0.10 mol氯化钠混合,常温加入隔热容器的100 mL水中,不断搅拌,15 min时记录温度,铁粉用量不同时温度变化情况如图2所示。

实验3:把0.10 mol镁粉和0.50 mol铁粉混合,常温加入隔热容器的100 mL水中,不断搅拌,15 min时记录温度,氯化钠用量不同时温度变化情况如图3所示。

请回答:

(1)由实验1可以发现影响镁和水反应速率的因素是( )

A.反应温度 B.镁的量 C.铁粉的量 D.镁的表面积

(2)实验3中NaCl用量大于0.125 mol的实验不再做的原因是( )

A.加入更多的NaCl不再增加反应速率 B.加入NaCl会降低反应速率

C.已达到沸点不会再有温度变化 D.需要加入更多的铁粉来提高温度

(3)若在实验3中加入了0.060 mol的NaCl,则混合物的温度最接近( )

A.34℃ B.42℃ C.50℃ D.62℃

(4)一位工程师在设计无焰食品加热器时,希望用尽可能少的物料产生尽可能多的热量。根据以上实验应选择的组合是( )

A.0.50 mol铁粉、0.125 mol NaCl和0.10 mol镁粉

B.0.50 mol铁粉、0.125 mol NaCl和0.10 mol镁条

C.0.70 mol铁粉、0.125 mol NaCl和0.10 mol镁粉

D.0.70 mol铁粉、0.125 mol NaCl和0.10 mol镁条

(5)写出该无焰加热器中反应的热化学方程式:________________________________________________________________________。

(6)你认为铁粉、NaCl为什么会使反应速率增大?________________________________________________________________________。

解析:(1)根据曲线(图1)1、2、3,可判断D项正确;(2)由图3可知,NaCl用量大于0.125 mol时,已达沸点温度不会再发生变化;(3)当n(NaCl)<0.125 mol时,混合物升高的温度与NaCl的量成正比,是一条直线。当NaCl的量为0.060 mol时,升高的温度是42℃左右,但是问的是混合物的温度,所以D项符合题意;(4)首先由图2判断应选用0.5 mol铁粉,由图1判断选择0.10 mol镁粉,所以A项正确;(5)略;(6)构成了原电池,使反应速率加快。

答案:(1)D (2)C (3)D (4)A (5)Mg(s)+2H2O(l)===Mg(OH)2(s)+H2(g);ΔH=-352.8 kJ·mol-1 (6)可能是水、镁、铁粉和NaCl构成了原电池。

2.(2010·兰州一中1月考题)控制变量法是化学实验的一种常用方法。下表是某学习小组研究等物质的量浓度的稀硫酸和锌反应的实验数据。下列有关叙述中正确的是( )

|

序 |

|

|

|

|

|

|

|

号 |

硫酸的 |

|

|

|

|

|

|

体积/mL |

锌的质 |

|

|

|

|

|

|

量/g |

锌的 |

|

|

|

|

|

|

形状 |

温度/℃ |

完全溶于 |

|

|

|

|

|

酸的时间/s |

生成硫酸 |

|

|

|

|

|

|

锌的质量/g |

|

|

|

|

|

|

|

1 |

50.0 |

2.0 |

颗粒 |

25 |

70 |

m1 |

|

2 |

50.0 |

2.0 |

颗粒 |

35 |

35 |

m2 |

|

3 |

50.0 |

2.0 |

粉末 |

25 |

t1 |

5.0 |

|

4 |

50.0 |

6.0 |

粉末 |

25 |

t2 |

14.9 |

|

5 |

50.0 |

8.0 |

粉末 |

25 |

t3 |

19.3 |

|

6 |

50.0 |

10.0 |

粉末 |

25 |

t4 |

m3 |

A.t1>70,m3=19.3

B.实验1、实验2与实验3探究的是温度对化学反应速率的影响

C.无法计算出硫酸的物质的量浓度

D.本实验还可以研究硫酸的浓度、催化剂对化学反应速率的影响

解析:对比实验1与实验3可知,改变的条件是反应物的形状。在其他条件不变的情况下,反应物间接触面积越大,反应速率越快,故“t1>70”不正确。实验1与实验2相比较,改变的条件只有温度;而实验3与实验1相比较,改变的是反应物的形状;实验3与实验2相比较,改变的是反应物的形状和温度,故选项B不正确。根据实验5可求出硫酸的物质的量浓度,C项不正确。

答案:D

1.(2010·北京-黄冈预测卷三)常温常压下,铜和稀硝酸的反应,开始时反应速率非常慢,但是随着反应的进行,反应速率会不断地加快。这一现象有悖于浓度对反应速率的影响。为研究和分析影响该反应的反应速率的因素,某学校化学探究性学习小组的同学分别进行了下列实验:①测定实验过程中体系温度的变化;②分别测定向HNO3中通入少量NO2和不通NO2条件下的反应速率;③分别测定向HNO3中加少量亚硝酸盐和不加亚硝酸盐的反应速率。得到的结果为:反应过程中溶液的温度升高不明显,而通入NO2和加入亚硝酸盐,反应速率明显加快。由此,下列有关说法不正确的是( )

A.稀HNO3中通入NO2后,NO2与H2O反应生成HNO3,从而增大了HNO3浓度,加快反应速率

B.NO或NO2可能是该反应的催化剂,由于反应过程中有氮氧化物生成,有利于反应的进行,加快了反应速率

C.NO2的催化机理可能为NO2通入HNO3后,在溶液中有NO2-生成,NO2-催化了反应的进行

D.Cu和稀HNO3的反应为放热反应,反应过程中使溶液的温度上升,但温度升高不是该反应在反应过程中速率加快的主要原因

解析:实验①说明温度变化不是反应速率加快的主要原因:实验②③则说明,NO2、NO2-对该反应具有催化作用;由题意知,HNO3浓度的变化不可能成为反应速率加快的原因。

答案:A

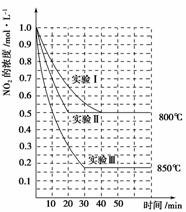

15.(2010·模拟题)在2 L密闭容器中反应2NO2(g)  2NO(g)+O2(g)在三种不同条件下进行,其中实验Ⅰ、Ⅱ都在800℃,实验Ⅲ在850℃,NO、O2的起始浓度都为0,NO2的浓度随时间的变化如图所示。请回答下列问题:

2NO(g)+O2(g)在三种不同条件下进行,其中实验Ⅰ、Ⅱ都在800℃,实验Ⅲ在850℃,NO、O2的起始浓度都为0,NO2的浓度随时间的变化如图所示。请回答下列问题:

(已知可逆反应2NO2(g) 2NO(g)+O2(g)的平衡常数K=,平衡常数是衡量一个可逆反应在一定温度下进行程度大小的一个物理量,只随温度变化而变化)

2NO(g)+O2(g)的平衡常数K=,平衡常数是衡量一个可逆反应在一定温度下进行程度大小的一个物理量,只随温度变化而变化)

(1)对比实验Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ,得出的下列结论中正确的是( )

A.实验Ⅱ和实验Ⅰ相比,可能隐含的反应条件是:反应容器的体积缩小了

B.实验Ⅱ和实验Ⅰ相比,可能隐含的反应条件是:使用效率更高的催化剂

C.实验Ⅰ条件下该反应的平衡常数大于实验Ⅲ条件下该反应的平衡常数

D.对比实验Ⅰ和Ⅲ可知,该可逆反应的正反应是吸热反应

(2)若实验Ⅰ中NO2的起始浓度改为1.2 mol·L-1,其他条件不变,则达到平衡时所需用的时间________40 min(填“大于”、“等于”或“小于”),NO2的转化率将________(填“增大”、“减小”或“不变”)。

(3)若实验Ⅰ中达平衡后,再向密闭容器中通入2 mol由物质的量之比为1∶1组成的NO2与NO混合气体(保持温度不变),则平衡将________移动,新平衡状态时NO2的物质的量浓度为________mol·L-1。

(4)若将实验Ⅲ所得的平衡混合气体通入足量的水中,欲使气体被完全吸收则至少应同时通入标准状况下的空气________L(设空气中N2与O2体积比为4∶1)。

解析:由图可知实验Ⅰ和实验Ⅱ起始时NO2浓度相同,温度相同,到达平衡状态相同,只是到达平衡的时间不同,且实验Ⅱ到达平衡所需时间短,反应速率大。(1)A项不正确,因为起始浓度相等,B项正确;C项,实验条件Ⅰ,达平衡时c(NO2)平=0.5 mol/L,

c(NO)平=0.5 mol/L,c(O2)平=0.25 mol/L。那么K(800℃)==0.25 mol/L;实验条件Ⅲ达到平衡时c(NO2)平=0.175 mol/L,c(NO)平=0.825 mol/L,c(O2)平=0.412 5 mol/L,K(850℃)==9.17 mol/L。可见C项不正确;D项,由于K(850℃)>K(800℃),说明加热向正反应方向进行,正反应为吸热反应,D项正确。

(2)起始浓度改为1.2 mol/L,反应速率增大,到达平衡的时间缩短,应小于40 min,压强增大使NO2转化率减小。

(3)再通入1 mol NO2和1 mol NO时,此时==0.25=K(800℃)

∴平衡不移动,此时c(NO2)=1 mol/L。

(4)实验Ⅲ平衡体系中有n(NO)2=0.35 mol,n(NO)=1.65 mol,n(O2)=0.825 mol

根据4NO2+O2+2H2O===4HNO3、4NO+3O2+2H2O===4HNO3,判断还需O2为0.5 mol,那么需空气为2.5 mol,即标况下56 L空气。

答案:(1)BD (2)小于 减小 (3)不 1.0 (4)56

14.(2010·模拟题)影响化学反应速率的因素很多,某课外兴趣小组用实验的方法进行探究。

实验一:甲同学利用Al、Fe、Mg和2 mol/L的稀硫酸,设计实验方案研究影响反应速率的因素。

研究的实验报告如下表:

|

实验步骤 |

现 实 |

结 论 |

|

①分别取等体积的2

mol/L硫酸于试管中; ②分别投入大小、形状相同的Al、Fe、Mg |

反应快慢: Mg>Al>Fe |

反应物的性质越活泼,反应速率越快 |

(1)该同学的实验目的是 ;

要得出正确的实验结论,还需控制的实验条件是 。

(2)乙同学为了更精确地研究浓度对反应速率的影响,利用如图装置同

(2)乙同学为了更精确地研究浓度对反应速率的影响,利用如图装置同

温下进行定量实验。用大小形状相同的Fe分别和0.5 mol/L及2 mol/L的足量稀H2SO4反应。通过

可以说明浓度对化学反应速率的影响。

实验二:已知2KMnO4+5H2C2O4+3H2SO4===K2SO4+2MnSO4+8H2O+10CO2↑,在开始一段时间内,反应速率较慢,溶液褪色不明显;但不久突然褪色,反应速率明显加快。

(1)针对上述现象,某同学认为该反应放热,导致溶液温度上升,反应速率加快。从影响化学反应速率的因素看,你猜想还可能是 的影响。

(2)若用实验证明你的猜想,除酸性高锰酸钾溶液、草酸溶液试剂外,可以在反应一开始时加入( )

A.硫酸钾 B.硫酸锰 C.氯化锰 D.水

解析:探究实验题,但由于题目情景不新,考生比较熟悉,很容易作答,属于容易题。在回答实验二的两个问题时,第(1)问的猜想,可以从比较生成物Mn2+(过渡金属)与K+(主族金属)的区别中找到答案,即通常是过渡金属或其离子具有催化性;而(2)中氯化锰中也含Mn2+,却不能选为催化剂,原因就在于其中的Cl-易被酸性高锰酸钾溶液氧化。

答案:实验一:(1)比较反应物本身的性质对反应速率的影响 温度相同

(2)测定和比较同时间内产生氢气的体积(或测定比较产生同体积氢气所需时间长短)

实验二:(1)Mn2+的催化作用(或催化剂)

(2)B

反应关系

0.005 36 mol-0.004 02 mol=0.001 34 mol,

则2分钟时H2O2的质量分数为:×100%=0.083%。

答案:Ⅰ.(1)0.75 3 (2)0.05 (3)2

Ⅱ.(1)D>C>B>A (2)随着反应的进行,过氧化氢溶液的浓度越来越小,反应速率越来越慢 (3)0.107 mol·L-1 (4)0.083%

13.(2010·天津八校联考题)Ⅰ.将等物质的量的A、B混合于2 L的密闭容器中,发生如下反应:

3A(g)+B(g)  xC(g)+2D(g),5 min后,测得D的浓度为0.5

mol·L-1,c(A)∶c(B)=3∶5,C的平均反应速率为0.1

mol·(L·min)-1。求:

xC(g)+2D(g),5 min后,测得D的浓度为0.5

mol·L-1,c(A)∶c(B)=3∶5,C的平均反应速率为0.1

mol·(L·min)-1。求:

(1)此时A的浓度:c(A)=________mol·L-1,反应开始前容器中的A、B的物质的量:n(A)=n(B)=______mol。

(2)B的平均反应速率:v(B)=____mol·L-1·min-1。

(3)x的值为________。

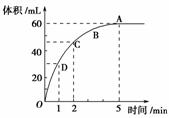

Ⅱ.加入0.1 mol的MnO2粉末于50 mL过氧化氢的溶液中(密度为1.1 g·mL-1),在标准状况下放出气体的体积和时间的关系如图所示,回答下列问题:

(1)A、B、C、D四点化学反应速率快慢的顺序为 。

(2)解释反应速率变化的原因 。

(3)计算过氧化氢的初始物质的量浓度 。

(4)求反应进行到2分钟时过氧化氢的质量分数(忽略溶液体积和密度变化)________________________________________________________________________。

解析:Ⅰ.(1) 3A(g)+ B(g)

xC(g)+ 2D(g)

xC(g)+ 2D(g)

起始(mol) a a 0 0

5 min时(mol) a-1.5 a-0.5 0.5×2

=,即得a=3

即n(A)=n(B)=3 mol,c(A)=0.75 mol·L-1

(2)v(B)==0.05 mol·L-1·min-1。

(3)v(C)==0.1 mol·L-1·min-1,x=2。

Ⅱ.(2)由于随着反应的进行,反应物H2O2的浓度逐渐减小,因此反应速率逐渐减慢。

(3)根据图象可以看出H2O2完全反应放出O2 60 mL,H2O2的分解反应为:2H2O22H2O+O2↑,则n(H2O2)=×2=0.00 536 mol,

c(H2O2)==0.107 mol·L-1。

(4)反应进行到2分钟时,放出O2 45 mL,则反应生成的O2物质的量为:=0.002 01 mol,反应消耗的H2O2物质的量为0.002 01 mol×2=0.004 02 mol,

反应生成的O2的质量为0.002 01mol×32 g·mol-1=0.064 3 g,剩余H2O2的物质的量为:

|

实验序号 |

KClO3质量 |

其他物质质量 |

待测数据 |

|

④ |

1.2 g |

无其他物质 |

|

|

⑤ |

m |

CuO 0.5 g |

|

|

⑥ |

1.2 g |

MnO2 0.5 g |

|

回答下列问题:

(3)你认为表中m值为________g。

(4)上述实验中的“待测数据”指________。

(5)若要证明实验⑤中干燥管内收集的气体是O2,可待气体收集结束后,用弹簧夹夹住B中乳胶管,拔去干燥管上单孔橡皮塞, 。

(6)为探究CuO在实验⑤中是否起催化作用,需补做如下实验(无需写出具体操作):

a.___________________________________________________________________;

b.CuO的化学性质有没有改变。

解析:本题以探究CuO能否作催化剂的实验为题材,考查实验中的基本操作以及探究实验,属中档题。(1)三步中均要使用玻璃棒,分别为溶解,转移和过滤。(2)洗涤沉淀要注意让其自由滤出,切不可用玻璃棒搅拌。(3)要比较催化效果,则其他量不能发生改变,故m仍要取1.2 g。(4)由题意知,忽略其他因素,若产生25 mL气体,所需要的时间短,则证明效果好。(5)此问考查检验O2的常用方法。(6)此问考查催化剂的特点,即质量和反应前后性质不变。

答案:(1)①②③ 研钵 (2)沿玻璃棒向过滤器中的沉淀上加蒸馏水至浸没沉淀,静置使其全部滤出,重复2-3次 (3)1.2 (4)时间 (5)取一根带火星的木条,伸入干燥管内,看木条是否复燃 (6)CuO的质量有没有改变

12.(2010·模拟题)控制变量法是化学实验的一种常用方法,下表是某学习小组研究等物质的量浓度的稀硫酸和锌反应的实验数据(计算结果精确到小数点后一位)。分析以下数据,回答下列问题:

|

实验序号 |

硫酸的体 积/mL |

锌的质量/g |

锌的 形状 |

温度/℃ |

完全溶于 酸的时间/s |

生成硫酸 锌的质量/g |

|

1 |

50.0 |

2.0 |

薄片 |

15 |

200 |

m1 |

|

2 |

50.0 |

2.0 |

薄片 |

25 |

100 |

m2 |

|

3 |

50.0 |

2.0 |

颗粒 |

25 |

70 |

m3 |

|

4 |

50.0 |

2.0 |

颗粒 |

35 |

35 |

m4 |

|

5 |

50.0 |

2.0 |

粉末 |

25 |

t1 |

5.0 |

|

6 |

50.0 |

4.0 |

粉末 |

25 |

t2 |

m5 |

|

7 |

50.0 |

6.0 |

粉末 |

25 |

t3 |

14.9 |

|

8 |

50.0 |

8.0 |

粉末 |

25 |

t4 |

19.3 |

|

9 |

50.0 |

10.0 |

粉末 |

25 |

t5 |

m6 |

|

10 |

50.0 |

12.0 |

粉末 |

25 |

t6 |

19.3 |

(1)实验1和实验2表明,________对反应速率有影响,对同一规律进行研究的实验还有一组是________(填实验序号)。

(2)下列说法正确的是( )

A.t1<70 B.m1<m2 C.m6=19.3 D.t1>t4

(3)本实验还可以研究________对化学反应速率的影响。

(4)硫酸的物质的量浓度是________mol/L,实验6生成的硫酸锌的质量

m5=________g。

解析:比较“1”和“2”发现只有“温度”不同,可见通过实验1和实验2就可得出温度越高,反应速率越大的结论;实验2和实验3可研究出固体的形状对反应速率的影响;由实验8和10可知实验10中硫酸完全反应n(ZnSO4)=0.12 mol,c(H2SO4)=2.4 mol/L;m5=9.9 g。

答案:(1)温度 实验3和4 (2)C (3)固体的形状 (4)2.4 9.9

湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com